UNUS MUNDUS

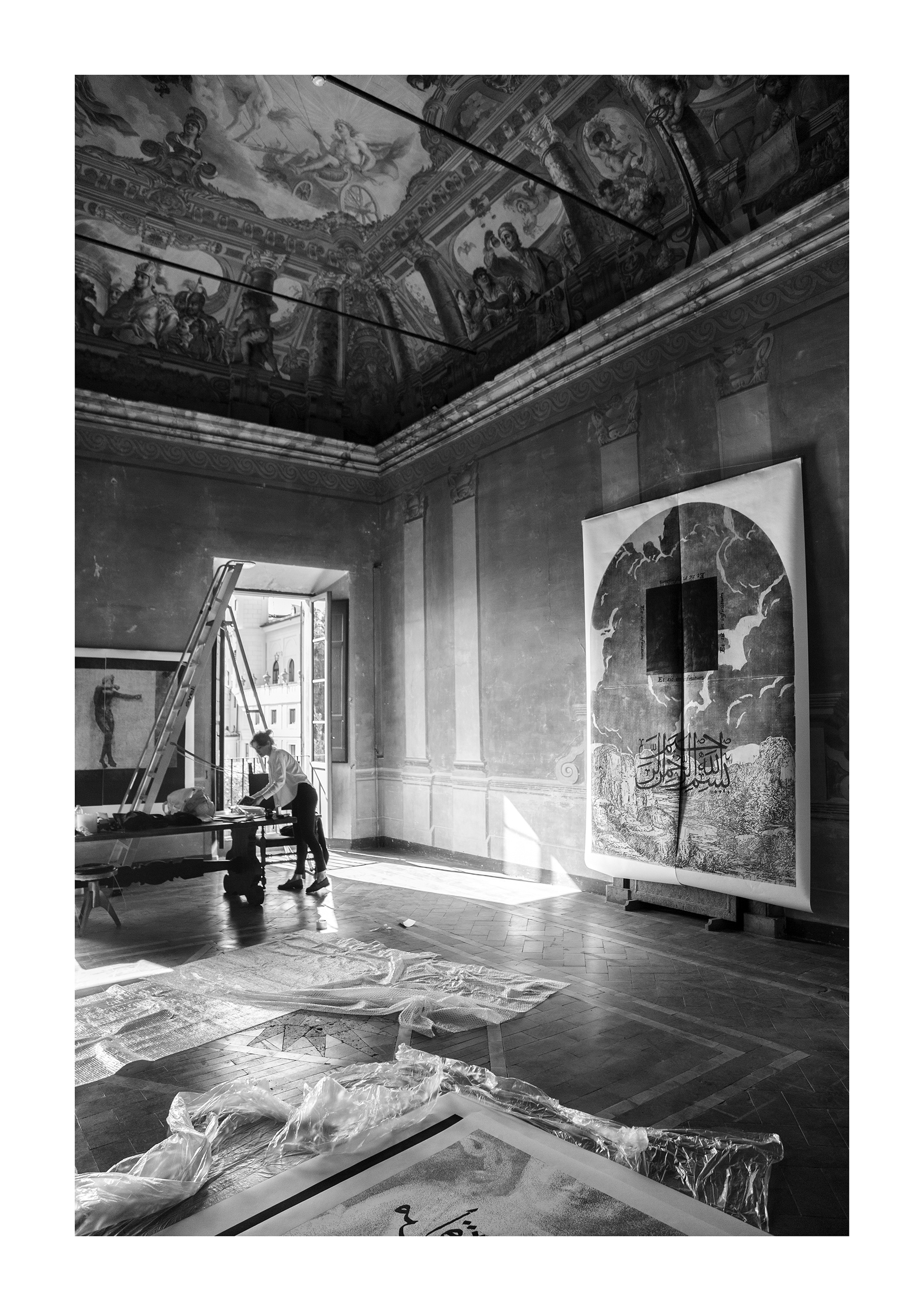

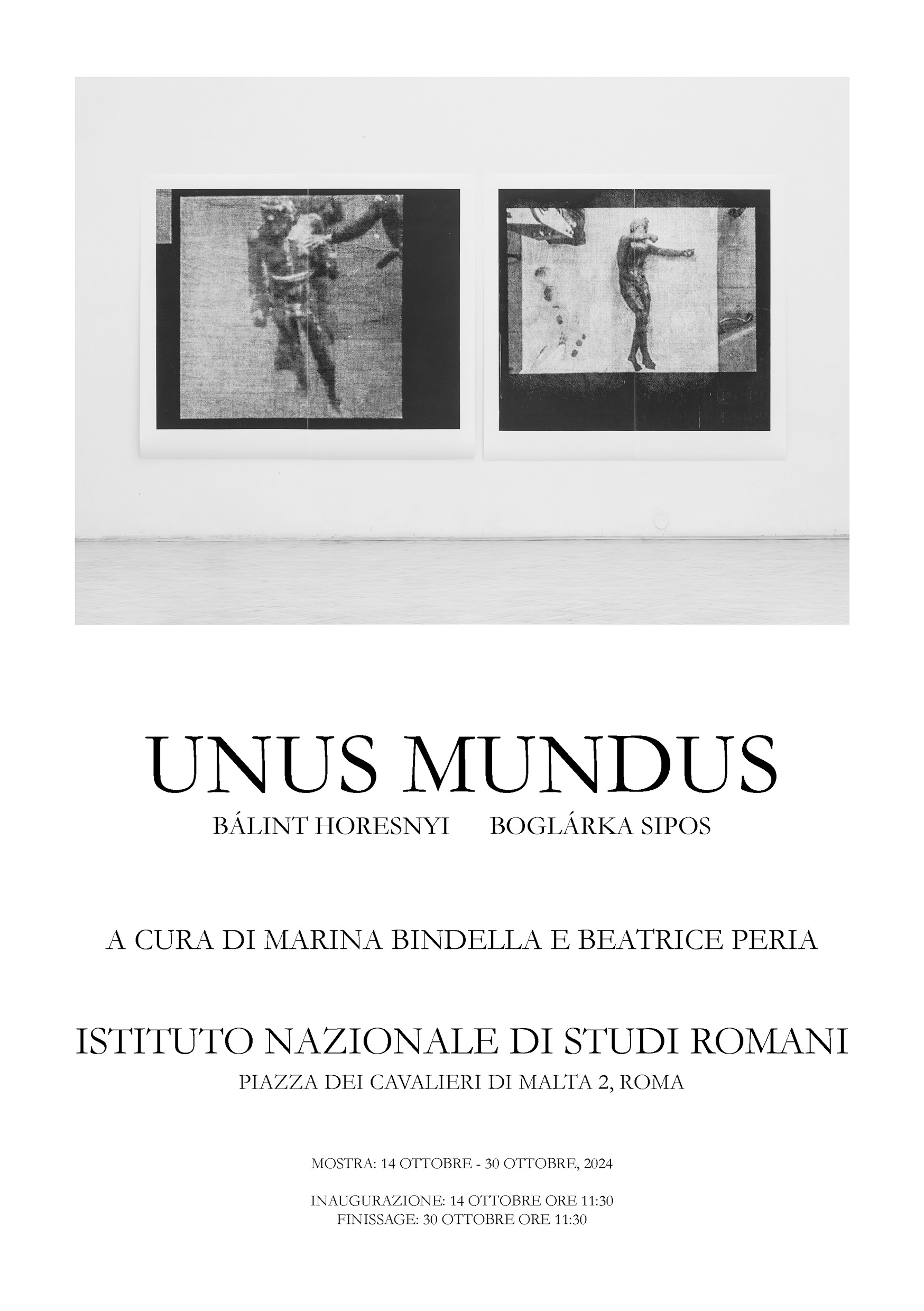

Horesnyi Bálint és Sipos Boglárka kiállítása az Instituto Nazionale di Studi Romani-ban.

Horesnyi Bálint és Sipos Boglárka kiállítása az Instituto Nazionale di Studi Romani-ban. Marina Bindella és Beatrice Peria rendezésében.

A katalógus megjelent Editoriale Artemide s.r.l. kiadásában. ISBN: 978-88-7575-481-5

Molte sono le trame e le sottotrame, i rimandi testuali e simbolici, f ilosofici e culturali, i significati stratificati che possiamo rintracciare nel lavoro denso, a volte enigmatico, ma sempre di altissima qualità tecnica ed estetica, di Bálint Horesnyi e Boglárka Sipos, i due giovani artisti ungheresi a cui è dedicata la mostra Unus mundus all’Istituto di Studi Romani, ma, tra tutto e nelle pieghe del tutto, il centro di gravità attorno al quale ruota la loro poetica è il rapporto con la storia e con il passato, la centralità di Roma come luogo del non-tempo o di tutti i tempi. Bálint Horesnyi e Boglárka Sipos lavorano sia individualmente che in coppia, condividendo un progetto volto a declinare tutte le testimoni anze del passato, di cui illuminano gli aspetti più reconditi: il linguaggio privilegiato dei loro lavori è quello della xilografia - insieme al frottage e alla serigrafia - ma non mancano anche immagini fotografiche, che spesso costituiscono la base di partenza per elaborazioni successive. Si tratta per lo più di opere di grande formato, stampate su carta e libere da cornici, o risultanti dall’assemblaggio di molteplici immagini, che assumono una valenza installativa e fortemente scenografica. Roma è uno spazio fisico, ma soprattutto mentale, dove tutto si accu mula e coesiste, in una sorta di eterno presente in cui i dati archeologici si contaminano con la contemporaneità; sono frammenti di tempo soli dificato che innescano complesse associazioni, visive e spirituali, aprono vie di meditazione, ci costringono a interrogarci su domande e questioni universali, sulla conoscibilità del mondo, dell’infinito e del tempo, ma anche sul rapporto delle immagini con la realtà e sui loro meccanismi di funzionamento. A Roma vivono la memoria della cultura classica, i modelli del Rinas cimento, il trionfalismo del Barocco, ideologie e religioni che generano immagini e idee del potere, ma attorno a questo nucleo centrale di riflessione, nella loro ricerca estetica, ruotano anche il pensiero alchemi co, “eretiche” speculazioni su Dio e sulla natura, ovvero il pensiero di Giordano Bruno, la ricerca di una religione universale, di un afflato cosmico che tutto unisce, il concetto di infinito; il tempo non è più or dinato cronologicamente, ma si rivela sincronicamente ai nostri occhi, in un continuo cortocircuito temporale che fa dialogare passato e presente senza contraddizione alcuna. Forse Roma è lo specchio di quell’Unus mundus, “un solo mondo” o “mondo unico” che la filosofia scolastica credeva preesistesse alla Creazione, l’archetipo di tutte le cose, l’unità originaria, una realtà che esiste al di là della dualità percepita tra mente e materia, spirito e corpo. La trasformazione delle testimonianze classiche, memoria tangibile dell’antico, ma soprattutto materia viva dell’arte, o l’interpretazione delle immagini più iconiche del Rinascimento, come La Fornarina di Raffael lo, in linguaggio contemporaneo, si declina in visionarie installazioni che usano un montaggio di frammenti disomogenei, in cui il caos e il bisog no di ordine sono due aspetti del mondo in continua dialettica tra loro. Il frammento è, del resto, una via per la conoscenza, molto praticata nella cultura del Novecento, ha la potenza “di testimoniare dell’esisten za di un edificio più grande e di sfidare l’immaginazione a completarne i particolari” ed è interessante che queste parole siano usate da Gert rude Bing per parlare di Warburg, di cui, per molti aspetti, si intuisce la suggestione nelle libere associazioni tra prodotti di epoche diverse, nell’accostamento delle immagini e nella loro forza generativa. Sono Sono immagini spesso “trovate”, tracce banalizzate di un passato che è stato privato di qualsiasi aura, che vengono duplicate, riprodotte, tradot te in altri media, isolate dal loro contesto, ingrandite, acquisendo nuovi significati, mettendo in moto una catena di riferimenti, in un processo di trasmutazione potenzialmente infinito, in una continua affabulazione visiva, densa di rimandi e valori simbolici. L’altra faccia di questo vertiginoso ragionare sul passato è rappresentata dalla pausa di silenzio del quadrato nero del filosofo ermetico Robert Fludd — illustrazione tratta dal suo testo del 1617, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica — iscritto nella grande xilografia della Deposizione: è un simbolo di assenza di forma, del nulla, del vuoto, ma anche di potenzialità infinita, l’unità primordiale e indistinta da cui possono emergere la diversità e l’ordine dell’universo. “Et sic in infinitum”. (Beatrice Peria, Unus Mundus)